実家を二世帯住宅に建て直すために片づけをしていたところ、タンスから古銭が出てきました。

実家を二世帯住宅に建て直すために片づけをしていたところ、タンスから古銭が出てきました。査定してもらったら、高値が付く一覧に載っているもので想像以上のお値段がついて、本当に驚きました。

→詳しく見る

〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17 岩田栄光ビル1F

【営業時間】 10:30〜19:00

【電話番号】 03-5834-2450

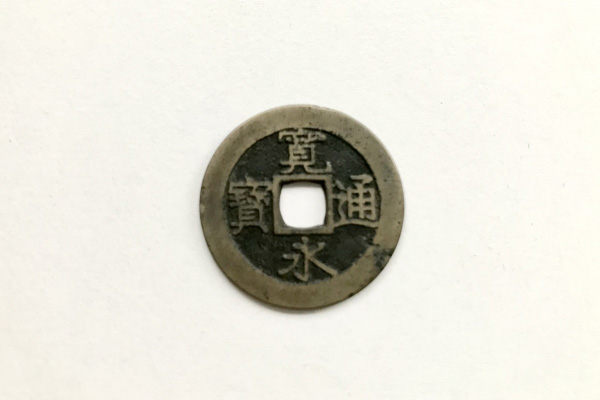

祖父の実家のタンスから出てきた「寛永通宝」。保存状態はよく「専用ケース」に入れ保管されていました。

「寛永通宝」の種類や発行量は膨大で、その中で価値を左右するポイントの一つに「寛永通宝」に刻まれた文字の種類・字体があります。

素人には価値の判断ができない「天保通宝」、古銭専門の買い取り店見ていただくことにしました。

以前、祖父の実家の家財などの片付けの手伝いに行きましたが、その際、古いタンスの中から箱に入れられた幾種類かの貴金属や古銭が出てきました。

その中の古銭は十数枚あり、よくみると形状は円形で、中心部に正方形の穴が開いており、表面には「寛永通寳」の文字が上下右左の順に刻印されているところから、江戸時代の銭貨「寛永通宝」だと分かりました。

この「寛永通宝」の状態を見ると、特に目立った変色や錆びなどはなく、保存状態のよい古銭でした。

しかし、どの銭貨も同じですが時間の経過とともに状態は劣化していきますので、現在の保存状態を維持し少しでも綺麗な状態を保つため、「硬貨専用ケース」に入れて保管しています。

ところで、これまで鋳造・発行された「寛永通宝」は、江戸幕府時代に幕府の発行した公式分と私鋳銭と言われる日本各地の大名「藩」が造った偽物と合わせると、約千種類。

総鋳造・発行枚数では数百億枚に上るといわれ、そのうち現存しているだけで約百億という枚数が残存しているといわれています。

「寛永通宝」の価値を左右するポイントに、「寛永通宝」の字体と種類を刻する表示があります。

「寛永通宝」の裏面に書かれている一文字の主なものには、「文」・「元」・「長」・「足」・「小」・「佐」・「仙」・「一」・「十」などがあります。

価値が高い文字の造りのパターンとしては、「二水永」、「低寛背一」、「享保折二様」等が挙げられます。

「二水永」(発行:寛永13年)は水戸藩で鋳造。「寛永通宝」の「永」(エイ)の文字の刻みで、文字の上の箇所が漢数字の「二」に、下の箇所の「水」をつないで「永」(エイ)の文字に見えることからついた呼び名です。

「低寛背一」(和歌山)は、寛永通宝の「寛」の文字が他の文字と見比べると押しつぶれた形になっており、裏面に漢数字の「一」が刻まれています。加えて中央の穴の部分(窓)の枠が他と比較してみると細めなのが分かります。

「折二様」は、「寛永通宝」の中でもサイズが大きめで。外枠も他の「寛永通宝」よりも太く「通」の字の上部がはっきりと「マ」と刻まれています。

「寛永通宝」は一般的に素人目では価値の判断が難しいといわれていたので、今回タンスから出てきた「寛永通宝」を古銭の買取り店の方にみていただきました。

記念硬貨・記念コイン・金貨をはじめ、売りたい方や買い取りのご相談をしたい方、高価買い取りのことならお気軽にお問い合わせ下さい。

最近断捨離に目覚めたのですが、以前から大事にしていた金貨も売ってみようかと思い今回査定してもらったところ、持っていた金貨の発信元はマルタ騎士団政庁のものでした。

最近断捨離に目覚めたのですが、以前から大事にしていた金貨も売ってみようかと思い今回査定してもらったところ、持っていた金貨の発信元はマルタ騎士団政庁のものでした。 メイプルリーフはカエデの一種で、カナダを代表する木。カナダ国旗にメイプルリーフが使用された背景には、1958年に行われた国旗に関する世論調査の影響があったと言われています。このメイプルリーフをあしらった「メイプルリーフ金貨」は、K24(純金)で、純度は999.9/1000と金貨の中でも高く、金貨としての流通量は世界一です。

メイプルリーフはカエデの一種で、カナダを代表する木。カナダ国旗にメイプルリーフが使用された背景には、1958年に行われた国旗に関する世論調査の影響があったと言われています。このメイプルリーフをあしらった「メイプルリーフ金貨」は、K24(純金)で、純度は999.9/1000と金貨の中でも高く、金貨としての流通量は世界一です。 実父より「皇太子殿下(現令和天皇陛下)御成婚記念5万円金貨」を譲り受けました。「皇太子殿下御成婚記念金貨」や「プルーフ金貨」は、デザインの面でも評価、人気が高いです。私は記念硬貨への造詣や収集の趣味がないことや金の市況・相場から、東京出張の際に買取りしてもらいました。

実父より「皇太子殿下(現令和天皇陛下)御成婚記念5万円金貨」を譲り受けました。「皇太子殿下御成婚記念金貨」や「プルーフ金貨」は、デザインの面でも評価、人気が高いです。私は記念硬貨への造詣や収集の趣味がないことや金の市況・相場から、東京出張の際に買取りしてもらいました。 父から天皇陛下の記念金貨を貰い、金相場の高騰から記念金貨について調べました。金貨は明治以降、いろいろな種類を鋳造し、戦後になると金貨は各種の国家的行事やイベントを記念するものとして発行されてきました。金貨としては高額の「昭和天皇陛下御在位60年金貨」と「平成天皇ご即位金貨」の価値を比較すると、大きな違いがありました。

父から天皇陛下の記念金貨を貰い、金相場の高騰から記念金貨について調べました。金貨は明治以降、いろいろな種類を鋳造し、戦後になると金貨は各種の国家的行事やイベントを記念するものとして発行されてきました。金貨としては高額の「昭和天皇陛下御在位60年金貨」と「平成天皇ご即位金貨」の価値を比較すると、大きな違いがありました。Copyright (C) 2012 ホームページ作成のトータルディアネット All Rights Reserved.