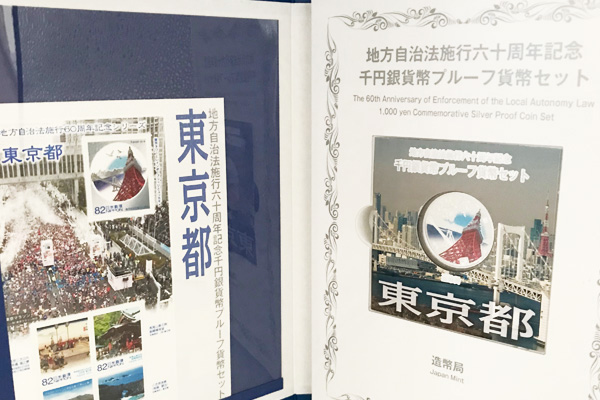

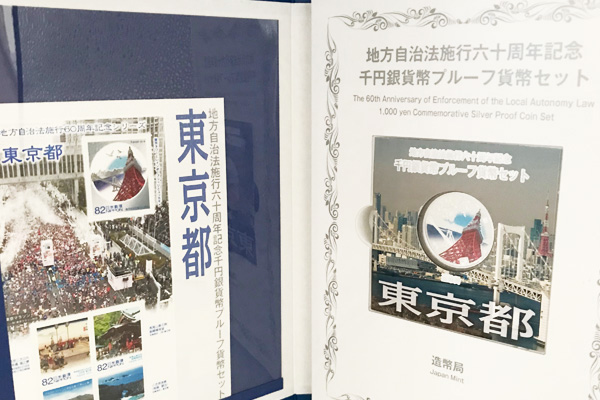

思い出づくりに買い求めた「地方自治法施行60周年記念1,000円銀貨」。

思い出づくりに買い求めた「地方自治法施行60周年記念1,000円銀貨」。記念硬貨は「1,000円銀貨」の他に「バイカラー・クラッド貨(500円)」が全国47都道府県で発行されています。人気の都道府県の「1,000円銀貨」には、6,000円から30,000円のプレミアが!

→詳しく見る

〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17 岩田栄光ビル1F

【営業時間】 10:30〜19:00

【電話番号】 03-5834-2450

小判を売ろうと思い、小判の知識・情報をネットで調べました。

小判は保有資産としての安全性や信頼性が高く、コレクターなどを中心に人気があること、小判の発行時期によっては、小判に含まれる純金の含有率が86%から56%と大きく差があること、レプリカも出回り専門的な査定が必要なことなどが分かりました。

結果、高価に売却できました。

金の相場が高騰してきたので、お金が必要なことあり投資用として保有していた小判を売ろうと思い、小判についての知識・情報をネットで調べて見ました。

富や金銀財宝の象徴として扱われる金の大判・小判。

世の中の政治・社会情勢が変化しても、紙のお金のように価値の変動が少ないため、保有資産としての安全性や信頼性が高く、人気の高いものの一つということです。

大判・小判のうち、最初に大判が登場したのは天正16年(1588)豊臣秀吉の命令で、日本で最初の大判が鋳造されたのが「天正大判」だといわれています。

大判は縦約17センチ、横約10センチ余。重さ約165グラムあり、金のインゴット(金塊)のようなお金として利用されていました。そのため、一般市場には流通していなかったのです。

その後、徳川家康は貨幣種類の整備・確立に乗り出し、大判や小判、一分金といった金貨に加え丁銀、豆板銀といった銀貨を造り、日本各地で流通するようになりました。

江戸時代に発行された小判の種類、発行年、金含有率(規定)は次の通りです。

・慶長小判(慶長6年(1601年)頃 (金含有率(規定)84.3%→86.8%)

・元禄小判(元禄8年・1695年) (金含有率(規定)57.4%)

・宝永小判(宝永7年・1710年) (金含有率(規定)84.3%)

・正徳小判(正徳4年・1714年) (金含有率(規定)84.3%)

・享保小判(正徳4年・1714年) (金含有率(規定)86.8%)

・元文小判(元文元年・736年) (金含有率(規定)65.7%)

・文政小判(文政2年・1819年) (金含有率(規定)56.4%)

・天保小判(天保8年・1837年) (金含有率(規定)56.8%)

・安政小判(安政6年・1859年) (金含有率(規定)56.8%)

・万延小判(万延元年・1860年) (金含有率(規定)56.8%)

いずれの小判も純金ではなく、金と銀が混ざった合金でした。その混合割合は種類によってずいぶん違いがあります。

例えば一番初めの「慶長小判」では、金の割合が約87%ですが、その次に発行された「元禄小判」は、同じ大きさなのに金が約57%しか含まれていません。

現在、大判小判は金そのものの価値にプラス、古銭コレクターを魅了するアイテムとしての高い価値があります。しかし、こうした大判小判など価値がある古銭には、贋作やレプリカが存在するため、本物かどうかは見極めることが難しいと言われています。

金貨の売却に当たっては、特に専門知識をもった査定員のいる業者に査定して頂き、高価に売却することができました。

記念硬貨・記念コイン・金貨をはじめ、売りたい方や買い取りのご相談をしたい方、高価買い取りのことならお気軽にお問い合わせ下さい。

思い出づくりに買い求めた「地方自治法施行60周年記念1,000円銀貨」。

思い出づくりに買い求めた「地方自治法施行60周年記念1,000円銀貨」。 祖父から受け継いできた「大判」の処分に困っていたところ、知人に大判の価値について教えていただきました。「大判」は、金の質・純度だけでなく歴史的価値も併せて値がつけられるため、素人では「大判・小判」の真の価値を見極めるのは難しく、経験豊富で信頼できるところに依頼することが重要です。

祖父から受け継いできた「大判」の処分に困っていたところ、知人に大判の価値について教えていただきました。「大判」は、金の質・純度だけでなく歴史的価値も併せて値がつけられるため、素人では「大判・小判」の真の価値を見極めるのは難しく、経験豊富で信頼できるところに依頼することが重要です。 本を読んで魅力を感じて購入したマルタ騎士団の金貨をきっかけに、金貨や銀貨を買ったり売ったりするようになりました。

本を読んで魅力を感じて購入したマルタ騎士団の金貨をきっかけに、金貨や銀貨を買ったり売ったりするようになりました。 大河ドラマで知った織田信長の生涯に興味を持ち、家族と訪れた織田信長ゆかりの「岐阜城」。その資料館で好きな織田信長が旗印とした「永楽通宝」に出会いました。幾つかの「永楽通宝」を買い求め、「織田信長」や「永楽通宝」の価値などについて知りました。

大河ドラマで知った織田信長の生涯に興味を持ち、家族と訪れた織田信長ゆかりの「岐阜城」。その資料館で好きな織田信長が旗印とした「永楽通宝」に出会いました。幾つかの「永楽通宝」を買い求め、「織田信長」や「永楽通宝」の価値などについて知りました。Copyright (C) 2012 ホームページ作成のトータルディアネット All Rights Reserved.